Al día siguiente, uno de los principales diarios nacionales lo anunciaba así en su portada: «Carmen Conde, nuevo académico de la lengua».

Fotografía distribuida por la Agencia EFE el 9 de febrero de 1978 de la visita del académico Torcuato Luca de Tena a Carmen Conde para informarla de su elección para ocupar el sillón K de la RAE. El pie de foto rezaba: «Carmen Conde, académico de la lengua»

Lo hacía con ese masculino rotundo y ya entonces innecesario (el Diccionario admitía desde mucho antes el femenino académica), pero que seguramente no llamó la atención en un país en el que las mujeres, que ya empezaban a ocupar mayores parcelas en el mundo profesional, eran abogados, arquitectos o, en contadas ocasiones, jefes, al mismo tiempo que, sin problema lingüístico alguno, trabajaban como asistentas, enfermeras o maestras. Una España a la que le faltaban aún tres años para que el femenino ministra recuperase su sentido tras décadas de gobiernos pura y exclusivamente masculinos.

Las mujeres eran abogados, arquitectos o jefes, pero asistentas, maestras o enfermeras

En estos cuarenta años muchas cosas han cambiado en el ámbito de la igualdad de género, hasta el punto de que hace apenas unos meses la polémica lingüística fue si el actual Gobierno, de mayoría femenina, podía seguir llamándose Consejo de Ministros, o más bien debería ser un Consejo de Ministros y Ministras o hasta un Consejo de Ministras.

La preocupación por si la lengua está reflejando adecuadamente los cambios sociales, y en particular el que se refiere al protagonismo femenino, es uno de los debates recurrentes en el mundo del idioma y ha llamado también a las puertas del texto constitucional.

¿Una Constitución en masculino?

El pasado mes de julio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, encargó a la RAE un estudio sobre «la adecuación» de la Constitución a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».

El argumento del Ejecutivo es que la redacción del texto constitucional «en masculino» se corresponde con una sociedad de hace 40 años y traslada al cerebro solamente imágenes masculinas.

Pocos días después, el director de la Academia, Darío Villanueva, aseguraba que no cree que la española sea una Constitución «en masculino», sino «escrita en español, y el español tiene una gramática que es la decantación de siglos de lengua» que la han dotado de dos géneros. Y, como uno de los principios comunes a todas las lenguas románicas es el de economía del lenguaje, existe un género no marcado por el que el masculino incluye al femenino, explicaba.

El director de la RAE asegura que la Constitución no está escrita “en masculino”, sino “en español” y, en español, el masculino es el género no marcado

«No se debe confundir género gramatical con sexo biológico, ni aceptar esa forma perversa de censura posmoderna que es la corrección política», asegura en declaraciones a EFE Villanueva, quien, no obstante, ha encargado un informe sobre el asunto a un grupo formado por dos académicos y dos académicas que luego deberá revisar, y en su caso aprobar, una comisión y más tarde el Pleno de la Academia.

La posición sobre este asunto marcada desde hace años por esa casa, las manifestaciones del propio Villanueva y la toma de posición de algunos académicos (el escritor Arturo Pérez-Reverte ha llegado a asegurar que dejará la Academia si esta propone adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo) parecen indicar hacia dónde se inclinará el informe, que no tiene fecha prevista de entrega.

Otros colectivos, como el de las personas con discapacidad, han pedido también una revisión para eliminar de su artículo 49 la expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, quizá adecuada en 1978 (por extraño que hoy nos parezca, entonces se celebraba todavía el Día del Subnormal), pero que a estas alturas del siglo XXI es mayoritariamente rechazada por ese sector y por la sociedad en general.

¿Español o castellano?

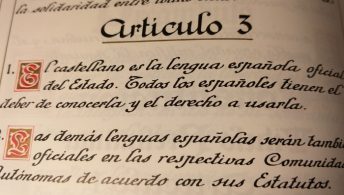

Desde el punto de vista de la lengua, la Constitución de 1978 aportaba una novedad fundamental que no había estado presente en ninguna de sus predecesoras (aunque se había apuntado en la republicana de 1931): el reconocimiento de las demás lenguas españolas, a las que no cita por sus nombres, como «oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía».

Tras algunos debates en la etapa constituyente, el artículo 3 de la Constitución señala finalmente que «el castellano es la lengua española oficial del Estado»

Un reconocimiento claro de un plurilingüismo que define como «una riqueza» y «un patrimonio que se debe proteger» y que se combina con la declaración del castellano como lengua oficial del Estado «que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar».

La decisión de llamar castellano y no español al idioma común, posiblemente influida por la necesidad de reconocer la existencia de otras lenguas tan españolas como él, fue muy debatida en su momento. El entonces académico y senador Camilo José Cela propuso en una enmienda finalmente rechazada que el texto hablara del «castellano o español», pues son términos sinónimos.

Esta, la de la denominación del idioma, es otra polémica que aún hoy da algunos coletazos, pero que la Academia da por resuelta desde hace mucho. «Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada», asegura en el Diccionario panhispánico de dudas.

La Academia…

La nueva España constitucional surgida en 1978 se asomaba, en el ámbito de la lengua, a la irrupción de nuevos lenguajes juveniles (el cheli) y lo hacía con una Real Academia aún exclusivamente masculina y en la que se sentaban algunos de los grandes nombres de la cultura del siglo XX.

Un elenco que, visto con la perspectiva del tiempo, resulta impresionante: escritores como el premio nobel Vicente Aleixandre, el que lo sería unos años más tarde Camilo José Cela, Luis Rosales, Gerardo Diego, Antonio Buero Vallejo, Gonzalo Torrente Ballester y Miguel Delibes, entre otros.

Los acompañaban lingüistas de la talla de Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro Carreter, Rafael Lapesa o Martín de Riquer, intelectuales como Julián Marías, Salvador de Madariaga o Pedro Laín Entralgo… Y tampoco faltaba monseñor Vicente Enrique y Tarancón, en aquel momento presidente de la Conferencia Episcopal y figura clave de la Transición.

Hoy 8 de los 46 sillones académicos están ocupados por mujeres

¿Y las mujeres? Fue en febrero de aquel 1978 cuando se decidió el ingreso de Carmen Conde (aunque no tomaría posesión formalmente hasta 1979), un hecho histórico que ponía fin a dos siglos y medio de una anomalía histórica en la que no faltaron varias negativas sonadas como las que dejaron fuera de la RAE a Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda o María Moliner.

Hoy, cuarenta años más tarde, las cosas han cambiado, pero siguen lejos de la paridad: ocho de los 46 integrantes de la Academia son mujeres.

… y la calle

Mientras las Cortes preparaban la ley fundamental de la nueva democracia y la Academia entreabría tímidamente sus puertas a las mujeres, en la calle de aquellos últimos años setenta, muchos jóvenes adoptaron lo que se dio en llamar el lenguaje cheli.

«Era el lenguaje de la droga, de la cárcel, de la rumba, de los tenderos, de los taberneros, de los buscavidas… Los jóvenes de la movida tomaron muchas de estas palabras y las convirtieron en lo moderno, lo chachi, lo guay», explica la periodista y escritora Mar Abad, autora de De estraperlo a #postureo: Cada generación tiene sus palabras.

Franco empezaba a ser un recuerdo para los más jóvenes, que «se sintieron libres y aprovecharon para rugir, para estirar el lenguaje tanto como les apetecía, para decir todo lo que no pudieron pronunciar sus padres ni ellos mismos cuando eran pequeños».

«Empezaron a decir palabrotas, incluso a blasfemar; era una confirmación de su libertad de expresión. Vieron muy sexi el lenguaje de la droga y de las cárceles, y tomaron muchas palabras de ahí. Había una gran atracción por las voces de los mundos marginales y contraculturales», asegura la periodista.

Los jóvenes vieron muy sexi el lenguaje de la droga y de las cárceles y tomaron muchas palabras de ahí

«Eran voces duras, ásperas, chulescas, desafiantes», explica Abad, «como pasar (y pasar millas, pasota, pasando), molar, guay, chachi, dabuten, demasié, flipar, movida, mogollón, mazo, teki (‘taxi’), keo (‘casa’), chupa (‘cazadora’), buga (‘coche’), caballo (‘heroína’), camello (‘traficante’), chungo (‘malo’)… Y los apelativos usuales eran tronco, tío, titi, colega…».

Muchos de esos términos pasaron de moda. Algunos se quedaron, como tantas otras nuevas palabras y formas de expresarse surgidas en estas cuatro décadas de la mano de las nuevas generaciones, de internet y las redes sociales, de los medios de comunicación masivos, de los grandes cambios sociales y tecnológicos, de la presión de los anglicismos y hasta de la corrección política. Y es que hoy hablamos una lengua que es la misma que la de hace cuarenta años y al mismo tiempo no lo es. Porque, como el río de Heráclito, aunque creemos que estamos inmersos en la misma lengua de entonces, sus elementos, su cauce, el caudal de palabras que corre por él (y también los propios hablantes) han cambiado siguiendo el compás del tiempo y sin que, a veces, nos hayamos dado cuenta.